確かな情報を、確実に

わかりやすく届ける

ために

情報通信研究機構 レジリエントICT研究

センター×気象庁仙台管区気象台

▲(左から)情報通信研究機構 レジリエントICT研究センター/研究センター長 井上 真杉さん 気象庁仙台管区気象台/気象防災部 気象防災情報調整官 鈴木 達也さん

情報通信研究機構(以下、NICT)は、情報通信分野を専門とする日本で唯一の公的研究機関です。東日本大震災の教訓を活かし、災害に強いICTの研究を行うため「レジリエントICT研究センター」が東北大学片平キャンパス内に設立され、災害時に情報を確実に届けるための研究などを行っています。

一方、気象庁仙台管区気象台は、気象データの収集や防災気象情報の発信を担うだけでなく、市民が正しく情報を理解し活用できるよう、積極的な広報活動や防災教育にも取り組んでいます。

NICTレジリエントICT研究センター長である井上真杉さんと、気象防災部 気象防災情報調整官の鈴木達也さんでクロストークを行いました。

防災情報と通信技術で支える安心・安全な社会

簡単なプロフィールと機関の概要を教えてください。

鈴木私は気象庁に入庁後、主に地震や火山業務に従事してきました。2023年4月からは現職である気象防災情報調整官として、気象庁が発表する防災気象情報の利活用促進や関係機関との連携、調整業務を担当しています。

防災情報は発信するだけではなく、その情報が市民や自治体に適切に届き、活用されることが重要ですので、市民向けの広報にも力を入れています。

井上私はもともと無線ネットワークの研究開発に携わる研究者として、1997年に当時の郵政省通信総合研究所に入りました。その後、国際連携業務を含む企画戦略の仕事を経験し、約4年前に現在のNICTレジリエントICT研究センター長に着任しました。

NICTのルーツは、1891年(明治24年)、逓信省に設立された電気試験所で、そこから2004年に旧通信総合研究所と旧通信・放送機構が統合し、NICTへと発展。情報通信分野を専門とする国内唯一の公的研究機関として、AI、量子情報通信、サイバーセキュリティ、Beyond 5Gを戦略4領域として、最先端の研究を行っています。東日本大震災後の2012年に、災害時の情報通信の強化を目的として「レジリエントICT研究センター」を設立し、東北大学片平キャンパス内に拠点を構えています。

仙台管区気象台の市民向けの広報に関して、取組内容を教えてください。

鈴木私たちは「防災気象情報の利活用」を進めるため、防災訓練への参加、出前講座、講演会の開催、リーフレットやDVDの作成・配布など、さまざまな普及啓発活動に取り組んでいます。また、ラジオ番組での解説、防災授業の教材提供、科学イベントでの体験型学習など、多様なメディアや教育機関と連携し、市民の防災意識の向上に努めています。

防災気象情報には、大雨特別警報、土砂災害警戒情報、津波警報、噴火警報など多くの種類があり、それぞれ発表の背景や理由があります。しかし、情報を正しく活用してもらうためには、その役割をわかりやすく伝えることが不可欠です。そのため、講演会や教材では専門用語を極力避けながら、各情報の意味や活用方法、情報の入手先を丁寧に説明しています。

防災気象情報は使って初めて活きる情報のため、情報の「伝え方」や「届け方」に加え、「受け手がどのように活用するか」という視点も重視しながら、普及啓発活動を進めています。

仙台管区気象台の取り組み内容に関して、大切にしていること・心がけていることはありますか?

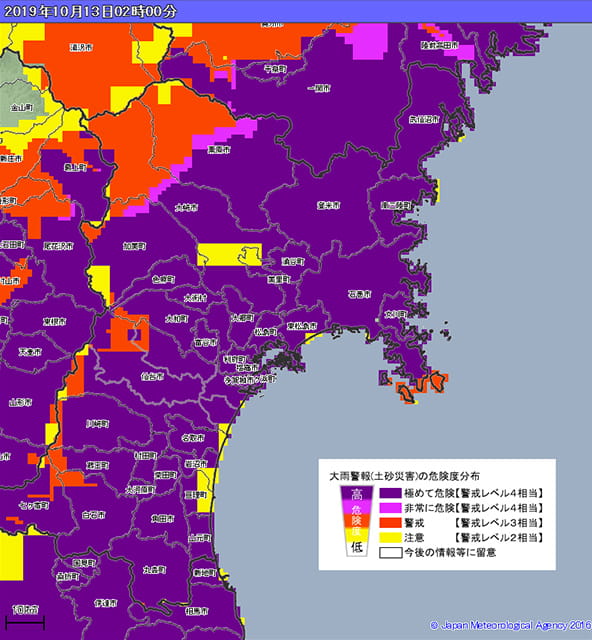

右/令和元年台風第19号

宮城県最接近時の大雨警報(土砂災害)キキクル

※なお、令和4(2022)年6月30日から

キキクル(危険度分布)の危険度(色)に

「災害切迫」(黒)が加わり、

「非常に危険」

(うす紫)と「極めて危険」(濃い紫)は「危険」(紫)に統合されています。

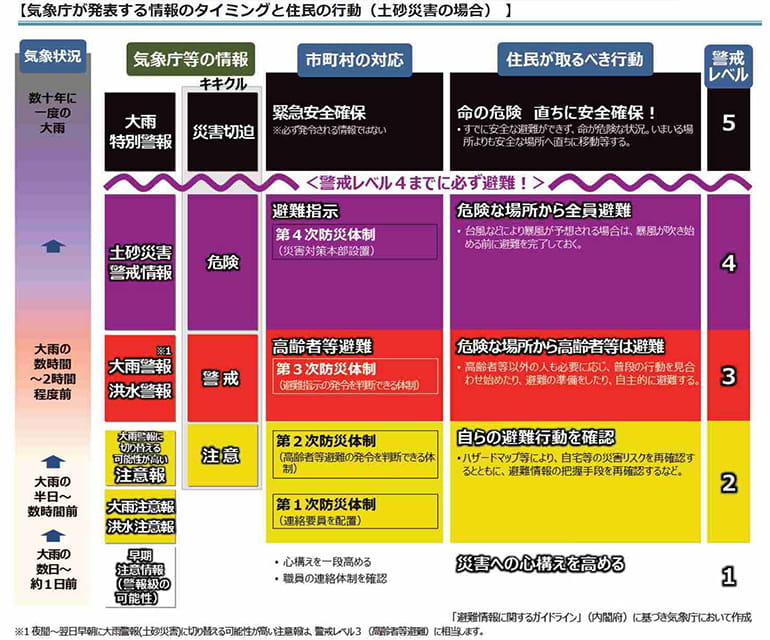

左/気象庁が発表する情報のタイミングと

住民の行動(土砂災害の場合)

鈴木気象庁では、色を使って、直感的に危険度を伝える工夫をしています。

大雨による災害リスクを地図で示す「キキクル(危険度分布)」では、防災レベルを色で表現し、黒はすでに危険、紫はその一歩手前。赤の段階では、高齢者などは避難を始める必要があります。

また、東日本大震災以降、防災教育や自助・共助の意識向上の重要性が指摘されており、気象台としても普及啓発活動をより効果的に進めるため、さまざまな機関と連携・協力を強化しています。目指しているのは、住民が気象や地震といった自然現象に対して自ら判断し、適切な防災行動をとれる社会の実現です。

さらに、2026年の集中豪雨、台風等洪水が起きやすい時期である出水期からの運用を目標に、受け手の立場に立った、よりシンプルでわかりやすい防災気象情報の提供に向け改善に取り組んでいます。

NICTでは情報を途切れることなく届けるために、どういった取組をされていますか?

井上NICTは、途切れにくい無線通信や光通信の研究を進めています。

無線通信では、電波の伝わり方をAIで予測し、最適な通信環境を確保する技術を開発しています。福島第一原発の廃炉作業には無線によるロボット制御が必要ですが、電波が複雑に伝搬するため安定した無線通信が困難な環境です。AIで無線通信の品質を予測しながら、それでも通信が途切れそうになったらロボットの行き先も少し変えて通信を確保するなど、ロボットの専門家とも共同で研究開発を進めています。また、トンネルや地下街でも安定した通信を実現する技術を開発しています。

光通信では、障害を未然に防ぐために通信状態を常時モニタリングし、異常を事前に検知する技術を研究しています。通信が一時的に途切れても情報が保持できるデータ共有技術も開発中です。

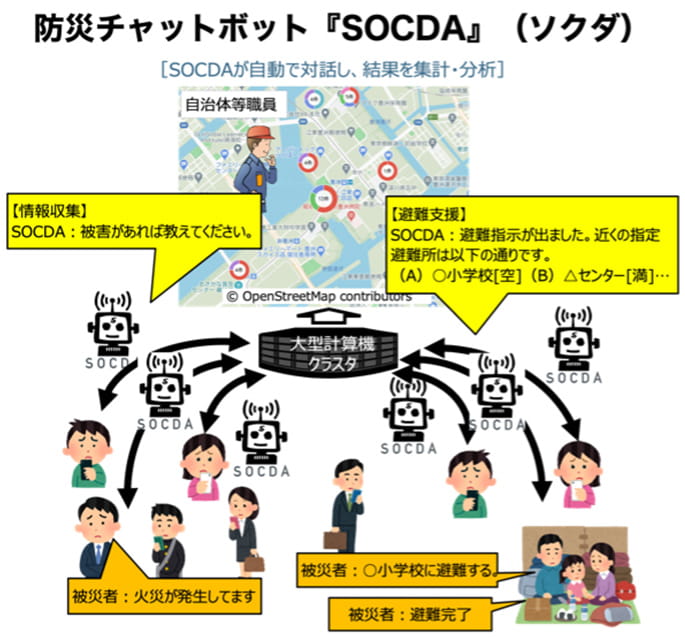

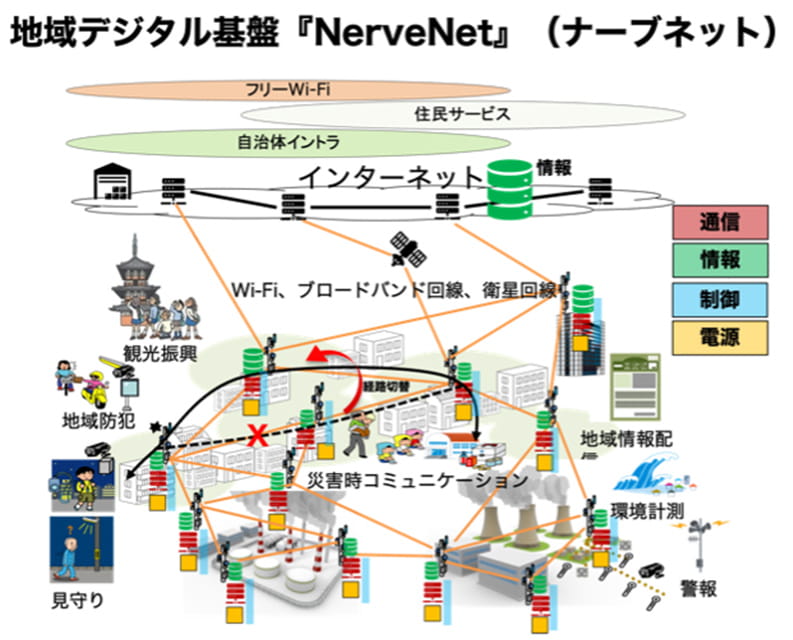

実用化された技術として、自治体向けの防災チャットボット「SOCDA(ソクダ)」があります。災害時、自治体職員は様々な対応に追われるため、住民との対応をサポートする役割をAIが担い、住民と対話し、災害情報の収集・分析や情報提供を行います。すでに120以上の自治体で導入されています。また、和歌山県白浜町・宮崎県延岡市の「NerveNet(ナーブネット)」など、通信が途絶えにくいシステムの導入も進んでいます。「NerveNet」は災害時だけでなく、平常時から活用できる「フェーズフリー」としてフリーWi-Fiやワーケーション拠点などに利用されています。

このように、研究開発を進めると同時に、実用化が進んだ技術については自治体でも導入されています。

NICTの取組の中で、大切にしていること・心がけていることはありますか?

井上無線通信や光通信は目に見えにくく、仕組みを伝えるのが難しいため、自治体の方々や一般の方にも理解していただく工夫が必要です。鈴木さんがおっしゃったように、「わかりやすく伝えること」が大事で、私たちも常に意識しています。

また、自治体から「災害時だけのシステムは導入しにくい」という声を受け、「フェーズフリー」な技術開発を進めています。災害時に有効な技術も、「災害時向け」ではなく「平常時にも役立つ」と伝えることで理解が深まり、導入しやすくなると考えています。

関西大学の河田惠昭教授が「防災を日常に埋め込むことが大切」とおっしゃっています。例えば、通学ルート自体が危険を避ける設計なら、自然と防災力も高まります。これは「フェーズフリー」の考え方とも共通していて、耐災害技術も日常に溶け込むことが重要だと考えています。

鈴木井上さんの話を聞いて、防災気象情報の提供にはもととなる観測データ等が不可欠ですが、そのためには通信技術が重要だと改めて感じました。気象庁でも有線と無線を活用し、災害時のBCP対策を取りつつ観測データ等を確保しています。津波発生の有無を判断するために必要な地震計のデータも有線と衛星通信を併用しており、これは東日本大震災の教訓から生まれた仕組みです。井上さんの研究は、防災情報の基盤として欠かせないものだと実感しました。

未来の防災・減災を見据え、技術を生み出す側とニーズをつなぐ

防災・減災の分野で、特に力を入れている・注目している技術や取組はありますか?

鈴木現在、特に力を入れているのは、線状降水帯の予測精度向上です。そのために、観測体制の強化や数値予報モデルの高度化に取り組んでいます。その他にも、地域防災支援の強化、そして警戒レベル相当情報を軸とした、シンプルでわかりやすい防災気象情報の再構築に取り組んでいます。

今後、台風情報の高度化やAI技術との連携による観測・予測精度の向上、DXによる情報の面的拡充、気候変動への対応、大規模地震・噴火対策の強化が必要です。これらを通じて、防災・減災のための各種情報の提供をより的確でわかりやすくし、社会全体の防災力向上に貢献していきたいと考えています。

井上技術を生み出す側と実際に使う自治体のニーズのマッチングにも力を入れています。例えば、仙台市が取り組んでいる「仙台BOSAI-TECH」にも参加し、自治体のニーズを把握しながら、研究開発の方向性を定めるようにしています。開発した技術が自治体の課題解決に役立ちそうであれば、具体的な提案も行っています。

現在、開発に力を入れているのが「X-ICS(クロスイクス)」です。大規模災害時の通信途絶を想定し、消防や警察、自衛隊、DMAT(災害派遣医療チーム)などが現場やクラウドと情報共有できるシステムで、陸上自衛隊の訓練でも試験運用をしていただきました。

AIも様々な分野で活用しています。映像解析による災害監視や、電波の伝搬予測による通信環境の「見える化」に取り組んでいます。

鈴木気象庁でも広い意味でのAIを活用し、防災気象情報を提供しています。予報はまず、観測データを基に「数値予報モデル」という、物理学等の法則を使って未来の大気の状態をシミュレーションすることから始まります。ただし、その結果は気温や風など数字の羅列で、人間が理解するのは困難です。そのためガイダンスと呼ぶ多数の手法で天気や最大降水量などの人間の目にもわかる情報に置き換えるのですが、その過程でAIを活用しています。ただ、その一部の手法では複雑な関係にも対応できる反面、結果の解釈が困難(ブラックボックス)になる面があります。現在、人が調整できる形で運用していますが、将来的にはAI技術の進展やその活用により、防災気象情報を含め気象庁の業務の更なる高度化につながる可能性もあります。

井上私たちは気象庁などに予測や予報に役立つ情報を提供するセンシング技術も研究開発しています。正確な予報が求められるので予測の精度を高められるよう進めています。

鈴木大変ありがたいお話ですし、予測の精度については同じ思いです。気象庁も観測技術の向上に日々取り組んでいますが、台風から局地的な竜巻まで空間スケールの大小の違いがある現象に対して、特にスケールの小さな竜巻等をカバーするには、先程もお話しました現在の数値予報モデルには限界があります。特に線状降水帯の予測には観測データの充実、数値予報モデルの更なる高度化が不可欠で、その強化を進めています。

今後、目指していること(未来像)を教えてください。

鈴木気象庁では、観測データ等を処理、解析して予測精度を向上させ、防災気象情報を提供しています。しかし、技術だけでなく、社会的な視点も重要です。情報が正しく伝わらなければ意味がありません。そのため、災害のたびに課題を見直し、伝わりにくかった理由を検証し、専門家の意見を取り入れながら改善を続けています。

また、AI技術やUX(ユーザーエクスペリエンス)の向上も欠かせません。私が入庁して約40年、DXや情報通信技術の進歩が気象庁の発展を支えてきました。これからも社会の変化に対応しながら技術を進化させる必要があります。

さらに、防災情報の伝え方を工夫し、一方的に発信するのではなく、多様な手段を活用することが重要です。例えば、仙台市では自主防災組織や教育機関と連携し、地域ごとに適した情報伝達の取り組みを進めています。今後も関係者と協力し、より分かりやすく、行動につながる防災情報の発信を目指しています。

井上非常に難しいテーマですが、私たちが普段使っている情報通信インフラ自体が、より高いレジリエンス性を持つべきだと考えています。

特別なものではなく、携帯電話やインターネットなど、日常的に使うシステムが災害時にも確実に機能することが重要です。こうした基盤が強化されれば、気象庁や防災機関が発信する警報や観測情報の確実性も向上し、双方向の情報伝達もより円滑になります。

仙台市や宮城県、東北地区での防災の取り組みにも注目し、地域と連携しながら、通信ネットワークが途絶えても代替手段で情報を伝達できる環境の実現を目指しています。

先ほどご紹介したような技術の実装が進めば、より多くの人が安全に情報を受け取れる社会が実現するはずです。そのために、私たちも積極的に活動を続けていきたいと考えています。

今回のクロストークの感想を教えてください。

鈴木意外と共通点が多いことに気づきました。特にチャットボットの活用が印象的でした。過去の大規模台風では、自治体に問い合わせが殺到し、避難情報の発信が遅れた事例がありました。人的リソースには限りがあります。特に職員の少ない自治体では、大規模自治体のように十分な防災担当者を確保できません。だからこそ、チャットボットを活用すれば、住民への情報提供をスムーズにし、被害軽減につながると感じました。

テクノロジーを取り入れることで、課題を補い、より効果的な防災対応ができる。改めてそう実感した時間でした。ありがとうございました。

井上私は技術を生み出す側ですので、実際のニーズとマッチすることを意識しています。今日はクロストークという形で、その接点を持てたことをありがたく思います。

「切れにくい通信」は気象庁と親和性があると感じていましたが、私たちはセンシング技術も手がけており、こちらはさらに気象との関係が深い分野です。この点でも、新たな可能性を感じました。

通信技術だけでなく、「どの情報を、どのタイミングで、誰に届けるべきか」という情報の伝え方も重要な研究課題です。避難行動を促すためには、どんな情報をどう伝えるのが効果的なのか、必要性は感じていましたが、実際にはまだ十分に取り組めていませんでした。鈴木さんのお話を伺い、広報や啓発の視点も含め、改めてこのテーマに向き合う必要があると実感しました。ありがとうございました。

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) レジリエントICT研究センター

気象庁仙台管区気象台

https://morino-college.jp/stakeholder/page/21